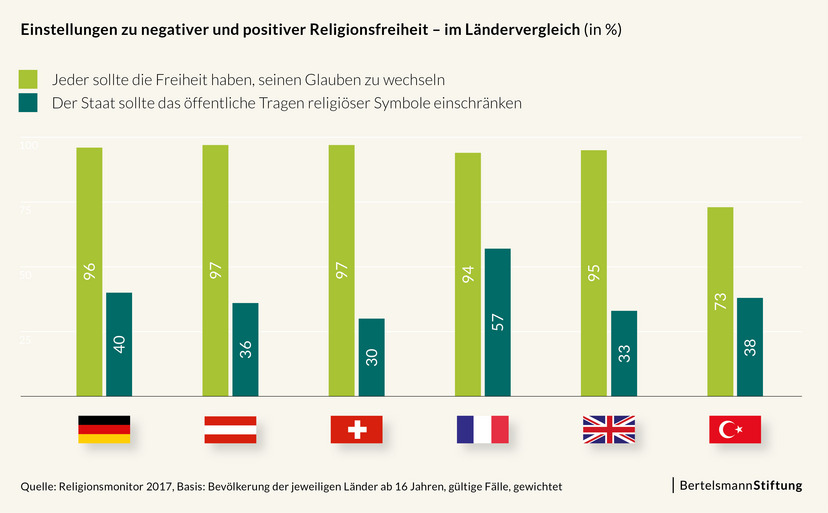

Moderne Gesellschaften zeichnen sich durch eine zunehmende religiöse Vielfalt aus, auch die Zahl der Konfessionslosen und Nicht-Gläubigen steigt. Damit das Zusammenleben in solchen Gesellschaften gelingt, sind die positive wie auch die negative Religionsfreiheit ein wichtiger Gradmesser: also die freie Religionsausübung sowie die Freiheit, keiner oder keiner bestimmten Religionsgemeinschaft anzugehören oder eine solche verlassen zu können.

Die Ergebnisse des Religionsmonitors zeigen, dass das Recht auf Glaubenswechsel in Deutschland sowie Österreich, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien unumstritten ist: 96 Prozent der deutschen Bevölkerung stimmen der Aussage zu, dass jeder die Freiheit haben soll, den Glauben zu wechseln; in den übrigen westeuropäischen Ländern ist die Zustimmung ähnlich hoch. Hingegen zeigt ein Blick auf die Ergebnisse der Türkei, dass dieses elementare Recht als Ausdruck der Religionsfreiheit – auch in einem sich offiziell laizistisch verstehenden Land – keineswegs selbstverständlich ist.