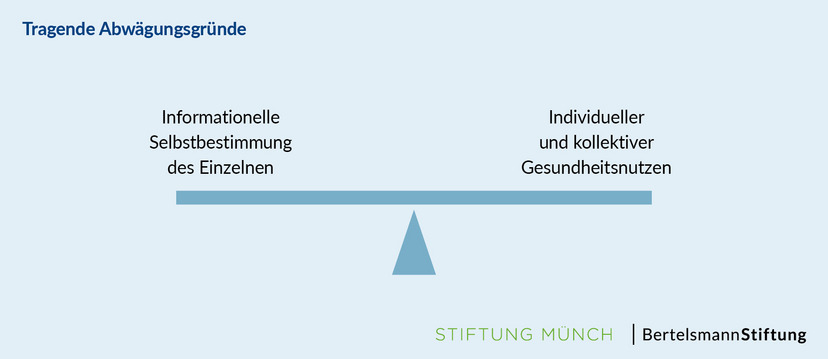

Bei der Umstellung der ePA auf ein Opt-out-Modell sind die Ansprüche der Krankenversicherten auf informationelle Selbstbestimmung gegen ihr Interesse an einer möglichst umfassenden Datengrundlage für eine effiziente Gesundheitsversorgung abzuwägen. Das Gutachten verweist auf die weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten des Gesetzgebers, die er im Sinne des individuellen wie auch des allgemeinen Gesundheitsschutzes nutzen kann.

Montage: © tadamichi - stock.adobe.com

Opt-out soll elektronischer Patientenakte neuen Schub verleihen

Krankenversicherte, die eine elektronische Patientenakte (ePA) erhalten möchten, müssen diese bislang bei ihrer Krankenkasse beantragen. Sie müssen das Anlegen der Akte, ihre Befüllung mit Daten und die Nutzung in Arztpraxen und Krankenhäusern jeweils einzeln freigeben (Opt-in). Die Bundesregierung will künftig für alle eine ePA einrichten lassen. Wer das nicht möchte, kann widersprechen (Opt-out). Lässt sich das Opt-out-Modell mit dem europäischen und deutschen Datenschutzrecht vereinbaren? Ein gemeinsam mit der Stiftung Münch beauftragtes Gutachten zeigt: Ein Opt-out ist auf allen Ebenen möglich.

Inhalt

Nutzen der ePA erhöhen – Widerspruchsrecht vereinfachen

Je mehr Gesundheitsdaten aufgenommen werden und je umfassender nutzbar sie durch die an der Versorgung Beteiligten sind, desto einfacher muss es den Versicherten gemacht werden, ihre Steuerungs- und Widerspruchsrechte wahrzunehmen. Ziel einer Neuregelung sollte es sein, den Nutzen der ePA vor allem für das Gesundheitspersonal und die Versorgung zu erhöhen, ohne die Datenhoheit der Versicherten zu beeinträchtigen. Das Gutachten gelangt in dieser Abwägung zu einem ausbalancierten Vorschlag.