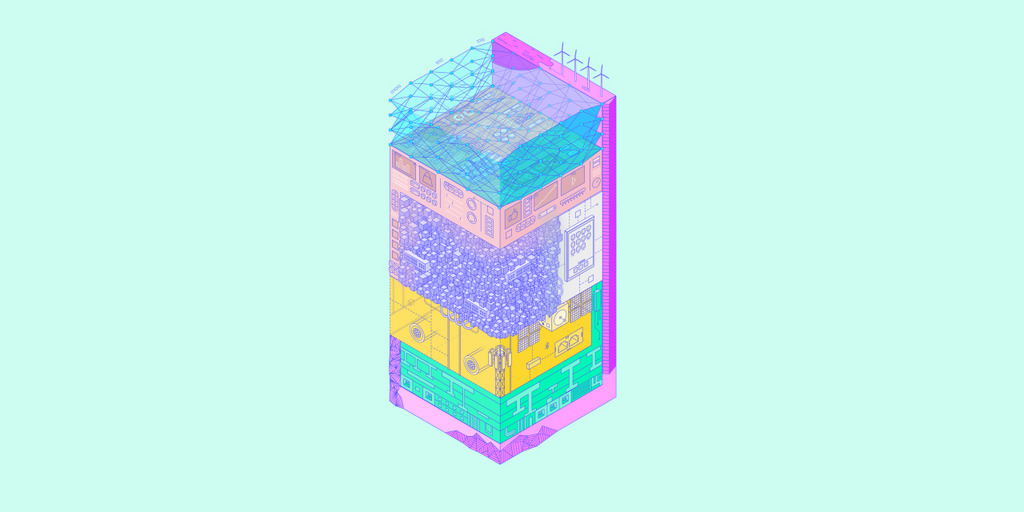

Mehr als 80 Prozent der digitalen Technologien und Infrastrukturen in Europa werden importiert. 70 Prozent der weltweit eingesetzten Grundmodelle für künstliche Intelligenz (KI) kommen aus den USA. Nur 7 Prozent der Forschungsausgaben im Bereich Software und Internet werden von europäischen Unternehmen getätigt. Allein diese drei Zahlen verdeutlichen die große Abhängigkeit Europas von anderen Wirtschaftsmächten im Bereich der Digitalisierung. Der "EuroStack" soll der Schlüssel zur digitalen Souveränität und Selbstbestimmung der Europäischen Union werden.

Die "EuroStack"-Initiative, die von einer parteiübergreifenden Koalition im Europäischen Parlament unterstützt wird und aus einer Veranstaltung des Parlaments im September 2024 hervorging, bringt führende Unternehmen, Wissenschaftler:innen, politische Entscheidungsträger:innen und die Zivilgesellschaft zusammen. Über die technologische Unabhängigkeit hinaus zielt der "EuroStack"-Ansatz darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu stärken, Innovationen voranzutreiben, widerstandsfähige souveräne Infrastrukturen aufzubauen, gegenseitige Netzwerke zu erweitern und digitale Technologien für das Gemeinwohl zu nutzen. Zentraler Bestandteil des Konzepts ist die Einbeziehung der demokratischen Werte, der sozialen Standards und der Nachhaltigkeitsziele der EU.

Zusätzlich zum ausführlichen Report gibt es nun den Policy Brief „EuroStack: Sicherstellung der digitalen Souveränität Europas“, der die zentralen Erkenntnisse und die strategischen Maßnahmen zur Umsetzung des Stacks kompakt zusammenfasst.