Vor der anstehenden Bundestagswahl steht Deutschland klimapolitisch an einem Scheideweg. Während die Klimakrise eskaliert und die große Mehrheit der Menschen laut Befragungen im Grundsatz ambitionierten Klimaschutz unterstützt und einfordert, wird Klimapolitik zunehmend und bis in die Mitte der Gesellschaft hinein als eine (finanzielle) Belastung wahrgenommen. Gleichzeitig sind die bisherigen Emissionsminderungen in den Bereichen Wärme und Mobilität viel zu gering, was absehbar zu höheren CO2-Preisen und Eingriffen in das alltägliche Leben der Bürger:innen führen wird. Das wird gerade Haushalte, die nicht in der Lage sind, auf klimafreundliche Alternativen im Wohnungs- und Mobilitätsbereich umzusteigen, stark belasten. Die kommende Bundesregierung muss diese Herausforderungen angehen.

© Maryana - stock.adobe.com

Wie es gelingt, Akzeptanz für eine ambitionierte Klimapolitik zu schaffen

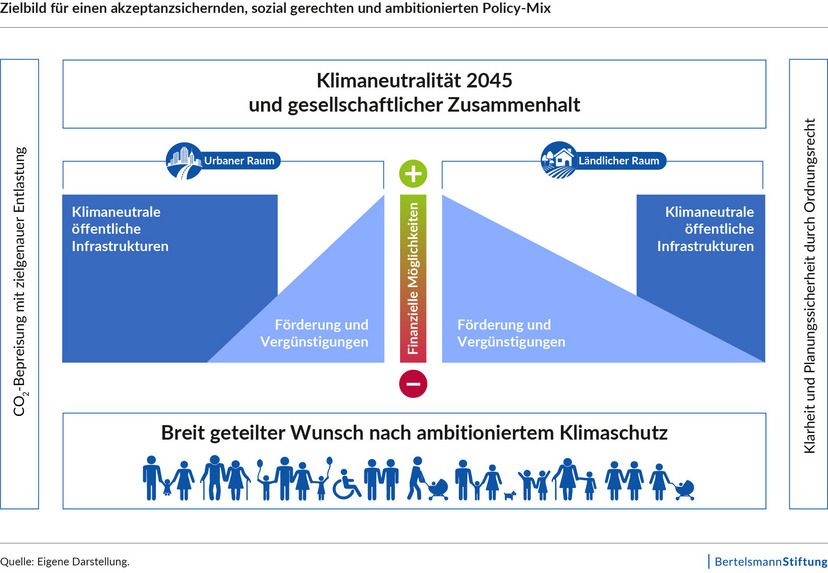

Eine ambitionierte Klimapolitik braucht die Unterstützung und das Vertrauen der Bevölkerung, um langfristig erfolgreich zu sein. Derzeit gelingt das nicht: Mit der aktuellen Vorgehensweise in der Klimapolitik ist sowohl der gesellschaftliche Zusammenhalt als auch das Erreichen der Klimaziele gefährdet. Um die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für die Dekarbonisierung unseres Landes zu sichern, sind deutliche Anpassungen im Politikmix notwendig. Der Grundgedanke einer ambitionierten und gesellschaftlich breit getragenen Klimapolitik muss es sein, allen Mitgliedern der Gesellschaft die Klimaneutralität zu ermöglichen.

Inhalt

Wovon die gesellschaftliche Akzeptanz für Klimapolitik abhängt

Unser neues Focus Paper, das in Zusammenarbeit mit der Stiftung Klimaneutralität entstanden ist, zeigt, warum es mit der aktuellen Klimapolitik nicht gelingt, gesellschaftlichen Rückhalt für die Dekarbonisierung zu sichern. Zudem liefert es Impulse für eine akzeptanzsichernde und zugleich ambitionierte Klimapolitik.

Die empirische Forschung zeigt: Maßgeblich wird die Zustimmung zu einer konkreten klimapolitischen Maßnahme durch die wahrgenommene Wirksamkeit, wahrgenommene Verteilungsgerechtigkeit und die erwarteten persönlichen Auswirkungen der Maßnahme beeinflusst. Daraus folgt:

- Klimaschutzmaßnahmen müssen als wirksam wahrgenommen werden. Sie müssen konkret zur Senkung von Treibhausgasemissionen beitragen.

- Klimaschutzmaßnahmen müssen als sozial gerecht wahrgenommen werden. Sie dürfen Menschen mit wenig finanziellen Mitteln nicht stärker belasten als Wohlhabende.

- Klimaschutzmaßnahmen dürfen den Einzelnen nicht überfordern. Sie müssen die Anpassungsfähigkeit unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen auf dem Weg zur Klimaneutralität in den Blick nehmen.

Die aktuelle Klimapolitik auf dem Prüfstand

Unsere aktuelle klimapolitische Strategie ist in erster Linie eine Politik der Verteuerung mit etwas Kompensation. Der Umstieg von fossilen zu klimaneutralen Energieträgern ist für viele Teile der Bevölkerung jedoch ohne Unterstützung nicht möglich. Die begleitenden pauschalen Förderprogramme sind bisher weder zielgenau auf die besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen ausgerichtet, noch sind sie ausreichend dimensioniert. Der Infrastrukturausbau geht zu langsam voran. Daher führt die Klimapolitik nicht zum Umstieg, sondern zwingt viele Haushalte, mehr zu zahlen oder ihren Konsum zu reduzieren, was jedoch nur eingeschränkt möglich ist und schwere soziale Schieflagen verursachen kann. Wenn Klimapolitik in erster Linie mit steigenden Lebenshaltungskosten, ökonomischer Unsicherheit oder einem Gefühl der Überforderung verbunden wird, lassen sich dauerhaft keine Mehrheiten für sie sichern.

Optionen für eine Klimapolitik für gesellschaftliche Akzeptanz

Der CO2-Preis als Leitinstrument wird uns das Erreichen der Klimaziele nicht ermöglichen. Er kann vielmehr flankierend wirken und muss wiederum selbst sozial flankiert werden. Um Akzeptanz zu sichern, ist eine Neugewichtung im Politikmix notwendig. Klimapolitik muss den Menschen Handlungsoptionen eröffnen und sie nicht ohnmächtig Preissteigerungen ausliefern. Durch den Ausbau klimaneutraler öffentlicher Infrastrukturen und die sozial differenzierte Förderung klimafreundlicher Investitionen erhalten breite Teile der Bevölkerung Zugang zu klimaneutralen Alternativen. Dadurch können sie fossilen Preissteigerungen entgehen und aktiv zum gesamtgesellschaftlichen Ziel der Klimaneutralität beitragen.

Der CO2-Preis bleibt Teil des Policy-Mixes und muss auch in Zukunft weiter ansteigen. Er wird aber an die Verfügbarkeit klimaneutraler Alternativen gekoppelt. Ein Mindestpreis soll Verlässlichkeit und Ambition sichern und gepaart mit klaren ordnungsrechtlichen Signalen langfristige Planungssicherheit herstellen. Begleitet wird der CO2-Preis durch ein sozial gestaffeltes Klimageld, das möglichst zielgenau die Menschen erreicht, denen keine sofortige Umstellung auf klimaneutrale Alternativen möglich ist. Gleichzeitig wird klimafreundliches Verhalten durch Vergünstigungen erschwinglicher und attraktiver gemacht. Das setzt nicht nur Anreize zur Veränderung, sondern wirkt auch einem übergreifenden Gefühl der Verteuerung entgegen und macht den Mehrwert der Transformation ganz konkret erfahrbar.

Eine ambitionierte und akzeptanzsichernde Klimapolitik darf nicht am Geld scheitern, sondern muss verlässlich ausfinanziert sein. Der beschriebene Strategiewechsel wird zusätzliches Geld erfordern. Gleichzeitig hebt er aber auch Effizienzpotenziale, etwa durch den Umbau überflüssiger, unwirksamer und klimaschädlicher Subventionen und durch die gezielte Verwendung von Fördermitteln anstelle der bisherigen Förderung mit der Gießkanne. Dennoch sind die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung bei weitem nicht ausreichend zur Klimaschutzfinanzierung. Daher braucht es eine Reform des Klima- und Transformationsfonds und unserer Schuldenregeln.