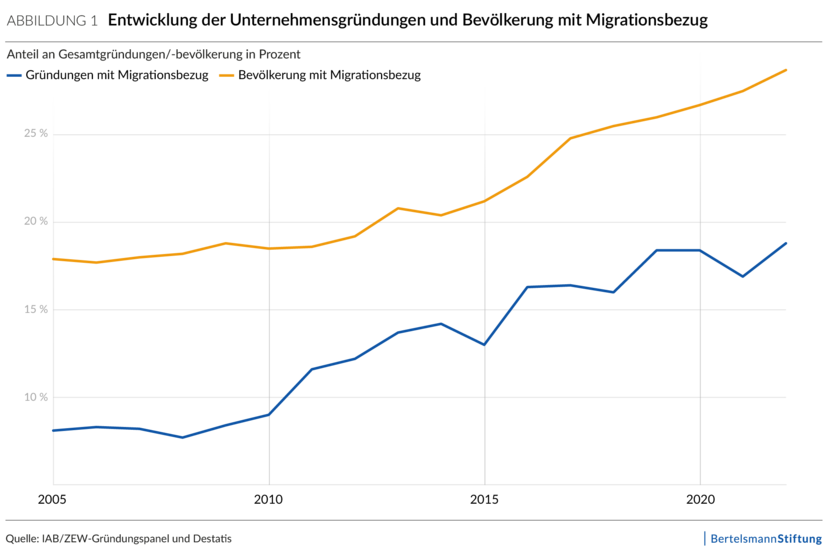

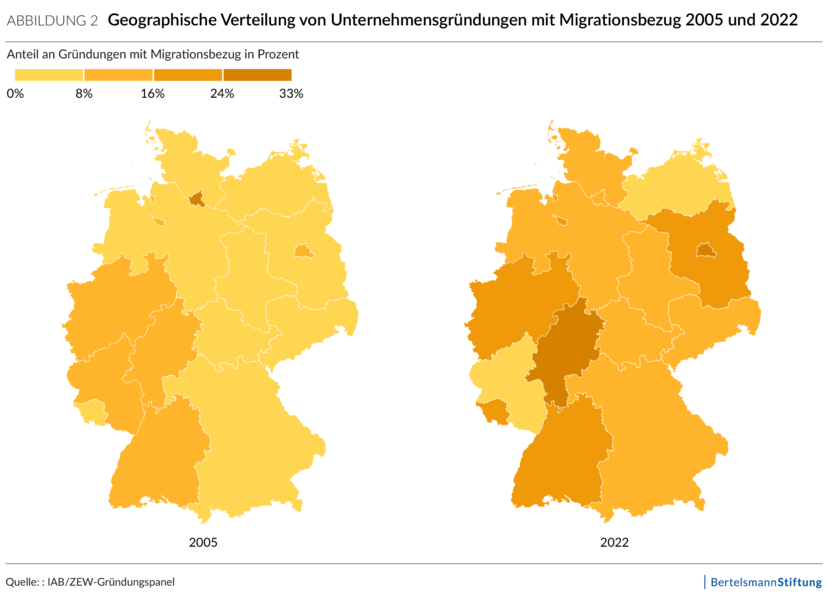

Die deutsche Gründungslandschaft steht vor tiefgreifenden strukturellen Herausforderungen: Die Gründungszahlen stagnieren, viele Menschen scheuen den Schritt in die Selbstständigkeit, und zugleich bleibt ein beträchtliches Innovationspotenzial ungenutzt. In dieser Situation rückt eine Gruppe zunehmend ins Zentrum des Interesses – Menschen mit Migrationsbezug, die unternehmerisch tätig werden. Ihre Rolle als Treiber:innen von Innovation, Resilienz und wirtschaftlicher Dynamik wurde in der öffentlichen Debatte lange unterschätzt. Diese Studie möchte einen Beitrag dazu leisten, dass sich das ändert.

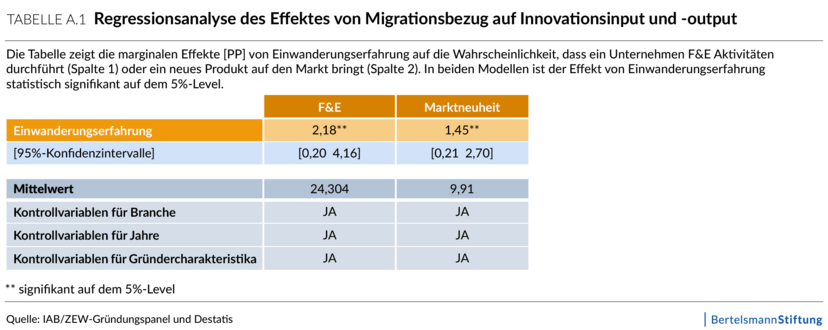

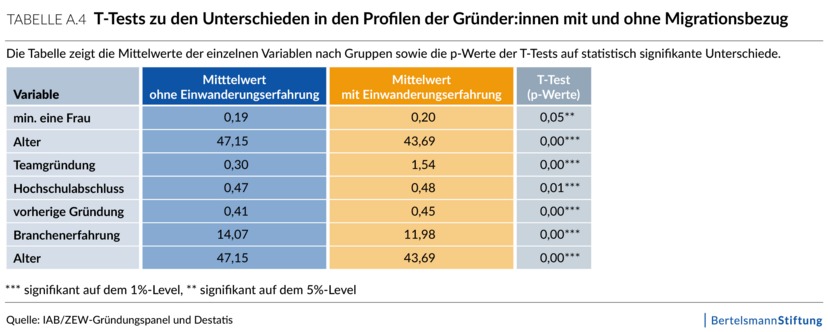

Mit der vorliegenden Analyse legen wir eine umfassende empirische Untersuchung zum innovativen Gründungsgeschehen durch Menschen mit Migrationsbezug in Deutschland vor – basierend auf dem IAB/ZEW-Gründungspanel, einem der bedeutendsten Datensätze zur Gründungsdynamik im Land. Im Fokus stehen dabei nicht nur statistische Unterschiede, sondern auch strukturelle Barrieren, Zugangsmöglichkeiten zu Finanzierungen und die tatsächliche Innovationsleistung der Gründungen.

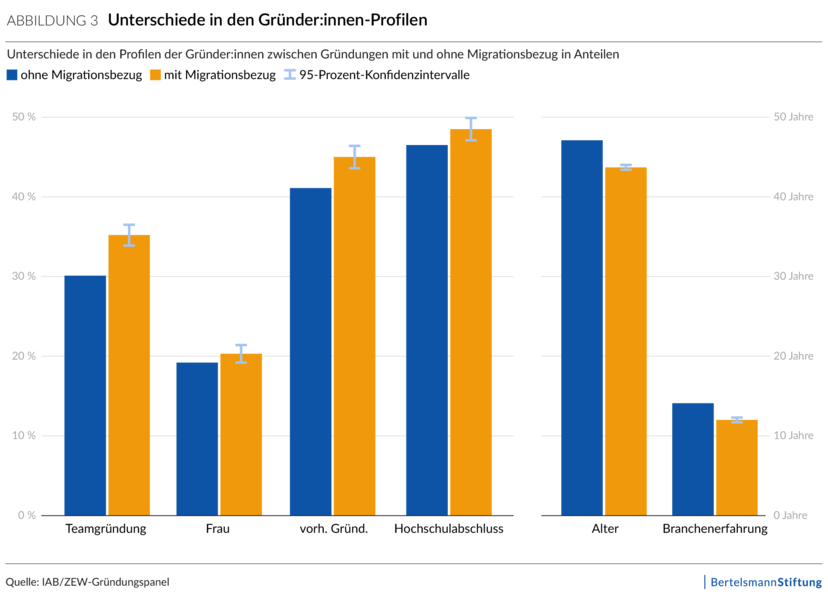

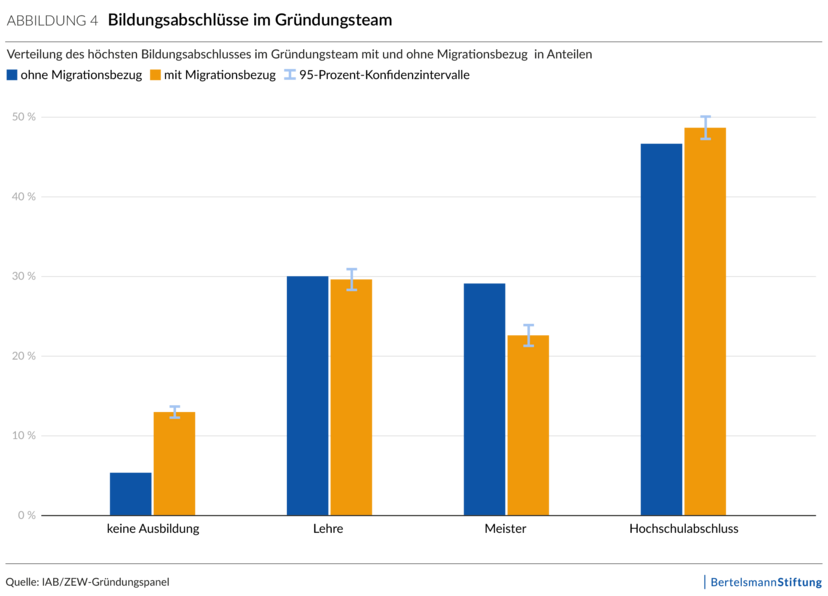

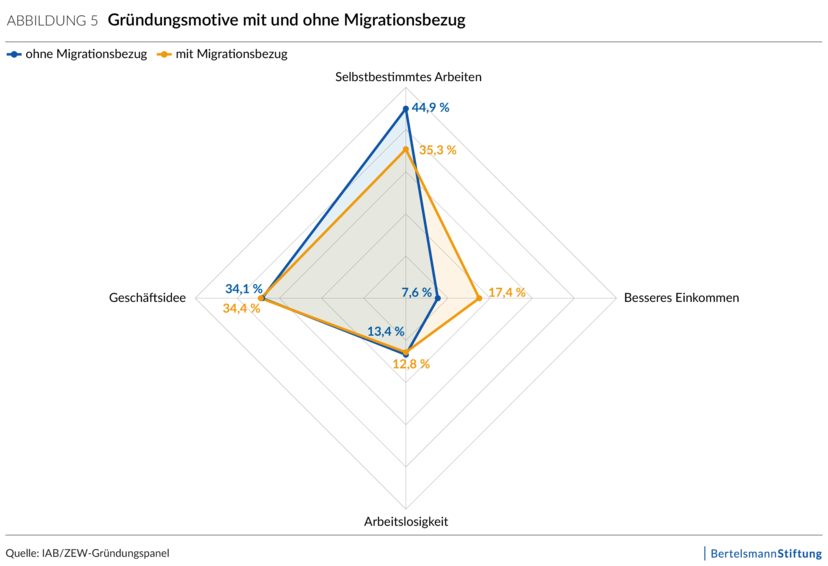

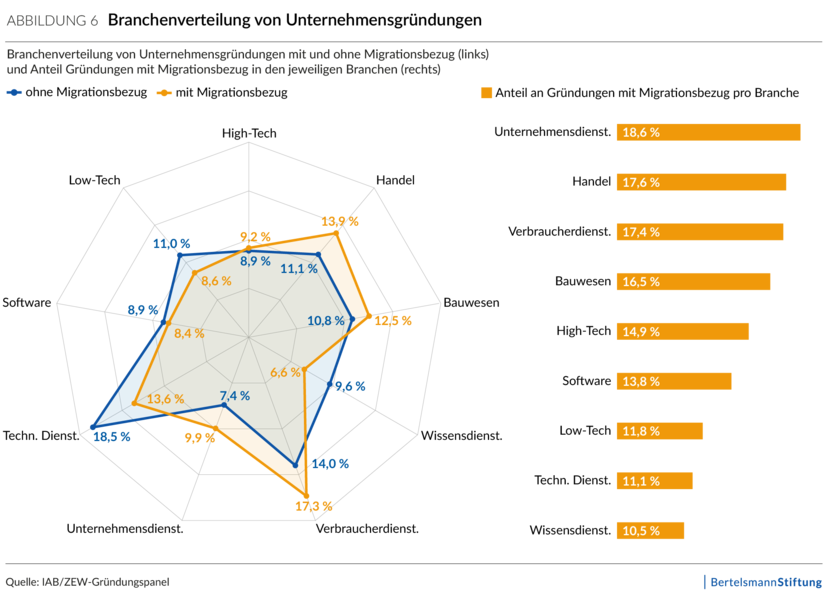

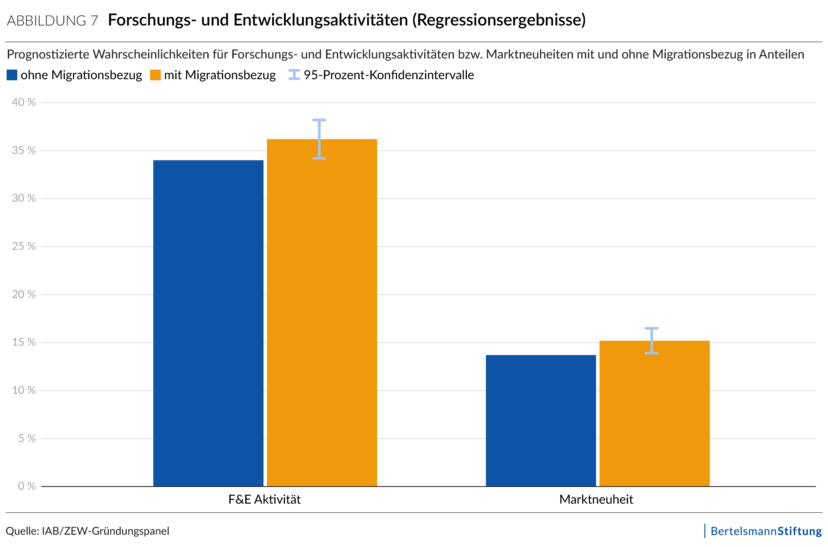

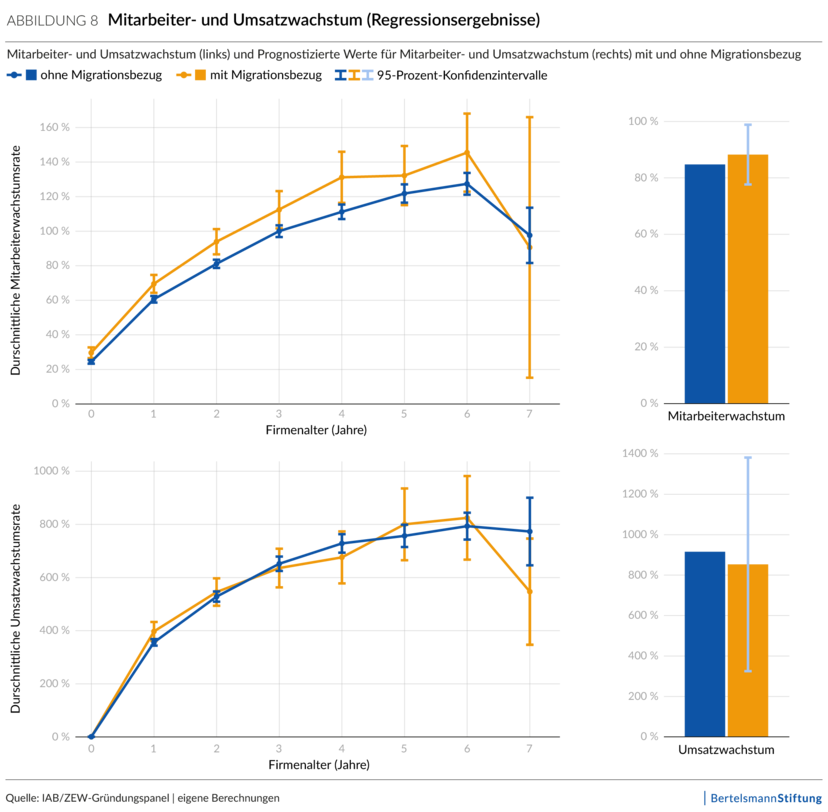

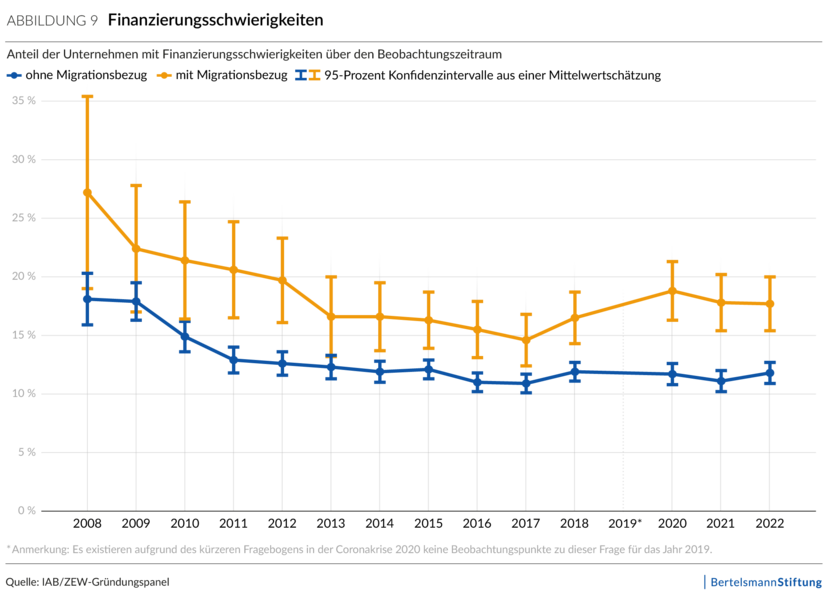

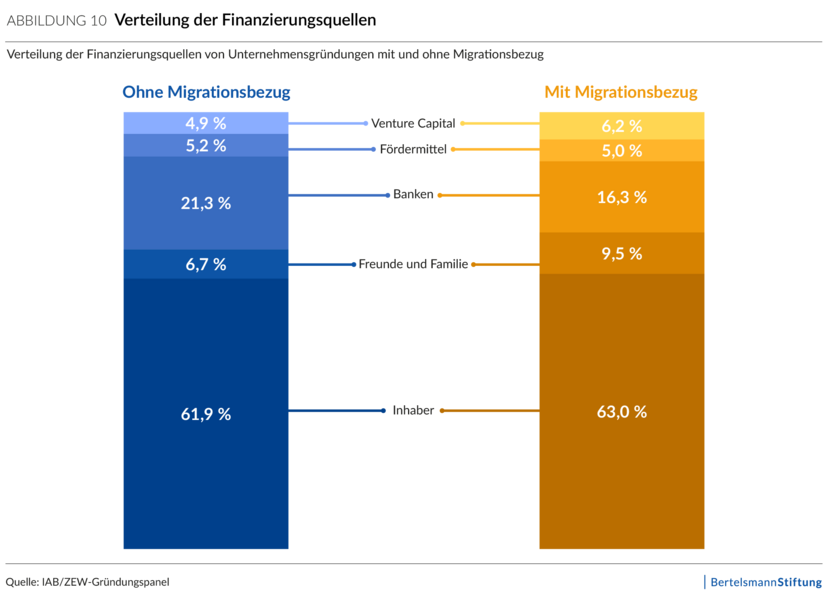

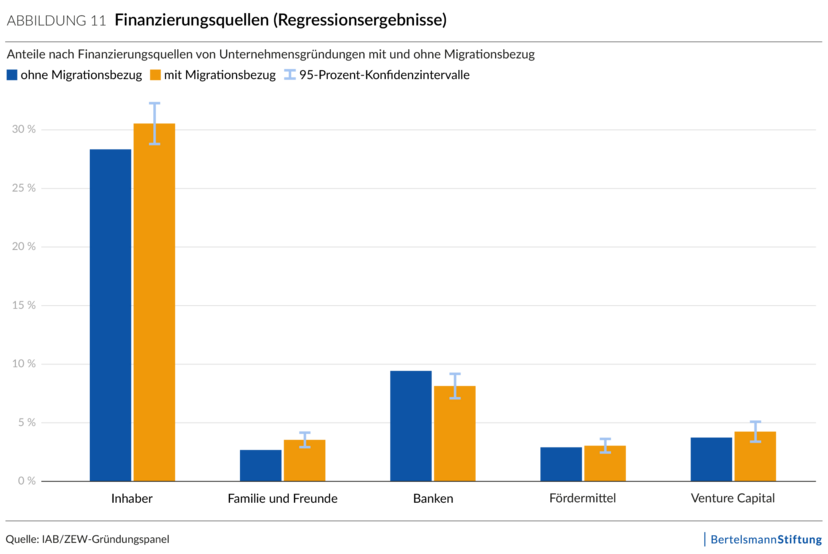

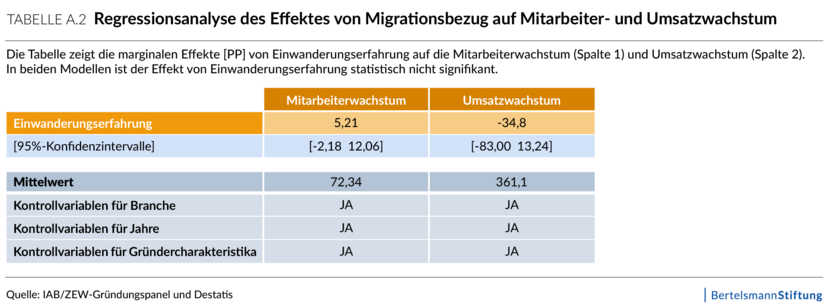

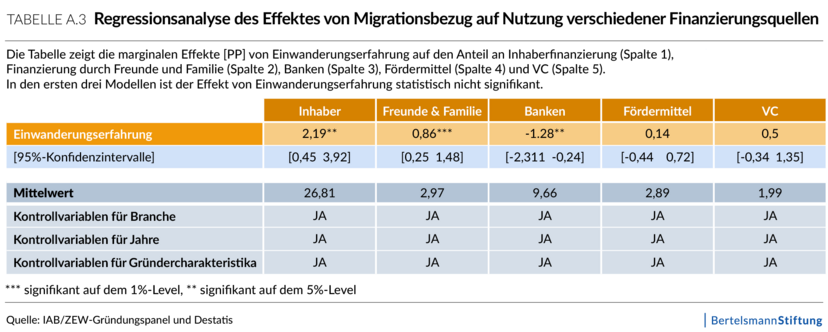

Die Ergebnisse zeigen eindrücklich: Gründer:innen mit Migrationsbezug sind überdurchschnittlich innovationsorientiert und wachstumsambitioniert. Ihre Gründungen bringen häufiger neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt als der Durchschnitt – und das, obwohl sie strukturell benachteiligt sind. Gerade beim Zugang zu Finanzierung und staatlicher Förderung bestehen Hürden, die nicht selten auf impliziten Ausschlüssen und mangelnder Sichtbarkeit beruhen.

Für die Bertelsmann Stiftung ist es ein zentrales Anliegen, diese Potenziale sichtbar zu machen und Handlungsempfehlungen für eine gerechtere und zukunftsfähige Gründungsförderung zu entwickeln. Die Erkenntnisse dieser Studie sollen nicht nur das Verständnis für migrantisches Unternehmertum vertiefen, sondern auch dazu beitragen, politische, institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen neu zu denken.

Wir danken dem Forschungsteam des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für die exzellente wissenschaftliche Zusammenarbeit. Besonderer Dank gilt auch den Gründer:innen und dem MigrantAccelerator, die durch ihre Offenheit und ihren Mut diese Studie mit Leben gefüllt und diese Arbeit mit Zitaten aus dem Leben Gründender mit Migrationsbezug angereichert haben.

Dr. Daniel Schraad-Tischler

Director, Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft, Bertelsmann Stiftung