Milliarden britische Pfund sind bisher in die Digitalisierung der Gesundheit in England geflossen. Die ursprüngliche Strategie: Eine zentralisierte elektronische Patientenakte. Das Großprojekt scheiterte zunächst. Inzwischen aber haben sich nach und nach mehrere Digital-Health-Dienste im NHS England durchgesetzt.

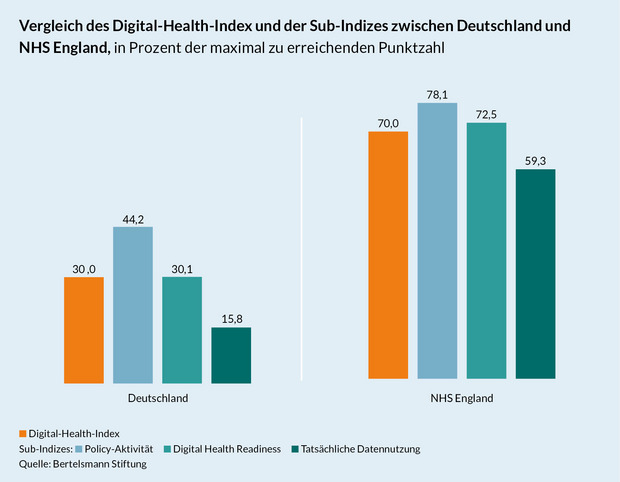

Was bedeutet der Brexit für Großbritanniens Gesundheitssystem? Es ist eine Frage, die den öffentlichen Gesundheitsdienst des Königreichs, der National Health Service (NHS), noch lange beschäftigen dürfte. Aktuell belegt der NHS England (der NHS wird in England, Nordirland, Schottland und Wales getrennt verwaltet) Platz 6 im Digital-Health-Index, denn er verfügt über ein weitreichend digitalisiertes Gesundheitssystem.

Der E-Rezept-Dienst ermöglicht eine elektronische Ausstellung von Rezepten sowie die Übermittlung an eine Apotheke, in der das Medikament an den Patienten ausgehändigt wird. Zudem gibt es eine Patientenkurzakte mit Basisinformationen wie etwa Allergien, Impfungen oder Verschreibungen, die automatisch erstellt wird, sobald ein Patient zum Arzt geht. Und das Gesundheitsportal NHS Choices bietet Patienten ein breites Informationsangebot inklusive Terminbuchungssystem.

Wie in vielen anderen Ländern fehlt aber auch in England ein nationales System für elektronische Patientenakten. Der automatische Datenaustausch funktioniert nur zwischen den Praxen der Ärzte und dem Summary Care Record (SCR). Diese Kurzakte wird von den Hausärzten erstellt; Patienten können sie einsehen. Zwar haben Patienten das Recht, ihre Einwilligung für den SCR zurückzuziehen, wodurch die Akte gelöscht wird, allerdings können sie nicht bestimmen, welcher Arzt ihren SCR einsehen darf.

Basis für die Dienste wie die E-Rezepte und den SCR bildet Spine, eine IT-Infrastruktur, die von NHS Digital gewartet und weiterentwickelt wird. Spine verbindet einen Großteil der IT-Systeme im NHS England und ermöglicht den sicheren Austausch von Daten.

Strategie

2005 initiierte der NHS Connecting for Health ein nationales Programm für IT, um eine gemeinsame zentralisierte elektronische Patientenakte zu erstellen. Die Größe und Komplexität des Programms waren enorm: 12,7 Milliarden britische Pfund waren zunächst zur Finanzierung vorgesehen. Doch das Projekt scheiterte und wurde 2011 formell zugunsten von lokal entwickelten elektronischen Krankenaktensystemen eingestellt. Seit einer Umstrukturierung 2010 werden die Ziele und Maßnahmen des NHS alle fünf Jahre neu formuliert. Die aktuelle Strategie für das Gesundheitswesen identifiziert Faktoren, die in der Vergangenheit eine effiziente Integration von IKT im Gesundheitswesen gehemmt haben und definiert Ziele für elektronische Patientenakten, Telemedizin und Big Data sowie einen Katalog mit einheitlichen Standards.

Rahmenbedingungen und regulatorische Faktoren

Für die Digitalisierung im Gesundheitswesen sind verschiedene Institutionen innerhalb des NHS zuständig. NHS Digital ist die Digital-Health-Agentur Englands und unter anderem zuständig für die Implementierung und Zertifizierung von Informationsstandards. Sie verantwortet, steuert und überwacht auch die Investitionen für Digital-Health und legt die Implementierungsziele aller Programme fest.

Erfolgsfaktoren

Sowohl der strategische als auch der institutionell-rechtliche Rahmen sind im NHS England stark ausgeprägt. Auch wenn das zentral angelegte Großprojekt für die Umsetzung einer elektronischen Patientenakte zunächst scheiterte, hat England immer wieder große Investitionen in die Digitalisierung gesteckt. Allein für 2017/2018 betrug das Budget für NHS Digital knapp 430 Millionen Euro.

Weitere Informationen über den Digitalisierungsstand in England stehen unten zum Download bereit.