Einrichtungsübergreifende Elektronische Patientenakten (eEPA) sind der zentrale technologische Hebel für mehr Kooperation im Gesundheitswesen, sie verbessern die Qualität und Effizienz der Versorgung. Überdies sind sie geeignet, Patienten in ihrer Rolle deutlich zu stärken. Ihre flächendeckende Implementierung braucht eine langfristige politische Strategie und eine effektive Governance-Struktur. Das geht aus einer Expertise von Prof. Peter Haas, Medizininformatiker an der Fachhochschule Dortmund, im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hervor.

sturti/iStockphoto.com

Elektronische Patientenakten: Einführung braucht klaren Fahrplan

Elektronische Patientenakten sollen Eingang in das deutsche Gesundheitswesen finden. Darüber herrscht unter Experten seit längerem weitgehende Einigkeit – und so will es jetzt auch das Gesetz. Doch welche Schritte sind notwendig, um Akten zu etablieren, die umfassenden Nutzen erzeugen? Welche Aspekte sind zu klären, welche technologische und organisatorische Infrastruktur braucht es?

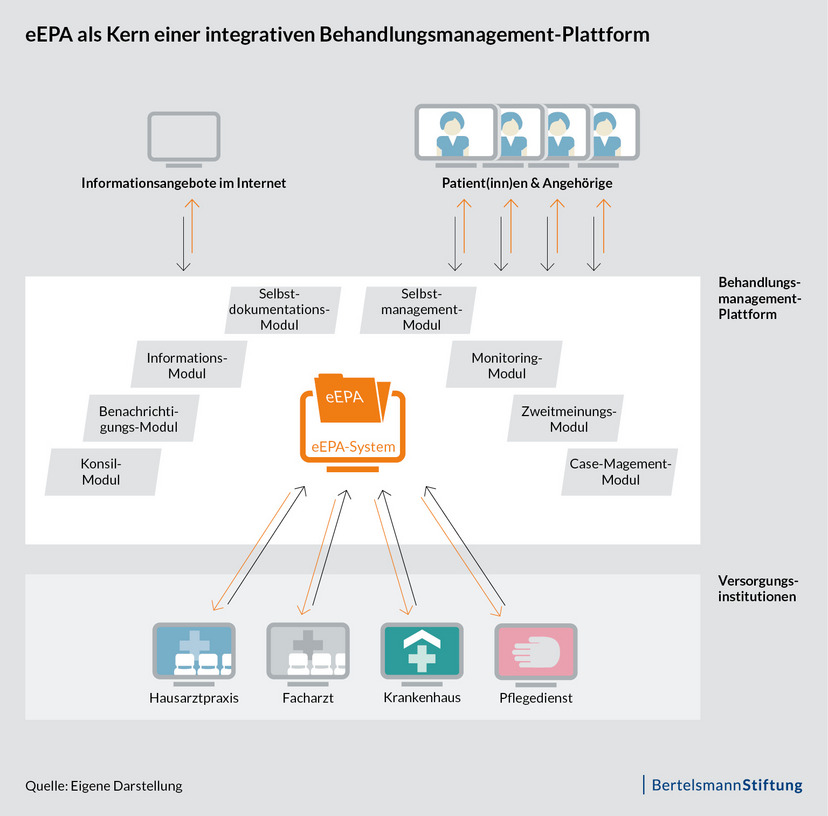

Die Expertise wirft einen umfassenden Blick auf die technologischen, organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für einrichtungsübergreifende Akten und macht konkrete Vorschläge für die notwendigen Schritte zur Einführung in Deutschland. Unter anderem zeichnet sie das Szenario umfassender digitaler Behandlungsmanagement-Plattformen, auf denen Patienten, Ärzte und andere Gesundheitsanbieter alle Aktivitäten rund um die Gesundheit des jeweiligen Patienten organisieren. Zudem skizziert sie einen Diskussionsvorschlag für eine spezielle Steuerung des Vorhabens in Form eines eEPA-Bundesinstituts in politischer Verantwortung.

Politische Steuerung weiter denken

„Die Vorteile von einrichtungsübergreifenden Akten liegen auf der Hand: Sie schaffen Informationstransparenz für alle an der Behandlung Beteiligten, die Patientensicherheit steigt, unnötige Doppeluntersuchungen werden vermieden. Die Akten sind hervorragend geeignet, die Idee einer integrierten Versorgung zu unterstützen“, sagt Peter Haas, langjähriger Sprecher des Beirats der Gesellschaft für Telematik (gematik). Viele Länder hätten in den vergangenen Jahren solche Akten eingeführt, Deutschland hinke bei der Entwicklung hinterher.

„Die Implementierung ist nicht primär ein technisches Problem, sondern ein soziotechnisches und organisatorisches“, so Haas. „Es braucht einen klaren Fahrplan, einen eindeutigen Rahmen und verbindliche Standards, um weitere unverbundene Insellösungen zu vermeiden“. Jetzt, zum Einstieg in die Implementierung der Akten bestehe die Chance, auch die Steuerung des Projekts weiter und nachhaltiger zu denken. „Sowohl die Theorie als auch die Erfahrungen anderer Länder zeigen: Der mit dem E-Health-Gesetz eingeschlagene Weg der politischen Verantwortung sollte konsequent weiter gegangen werden.“

Das in der Expertise entworfene Governance-Modell soll auf der einen Seite sicherstellen, dass die beteiligten Gruppen und Experten einbezogen sind. Auf der anderen Seite gibt es die eindeutige Entscheidungs- und Richtlinienkompetenz der Politik in Form des Bundesministeriums für Gesundheit. Ein eEPA-Bundesinstitut würde Rahmenbedingungen definieren und den Implementierungsprozess organisieren – zum Beispiel mit Blick auf einen funktionierenden Datenschutz sowie zulässige Betreibermodelle. Die Systemakteure wären über einen Beirat, über thematische Boards und Fokusgruppen eingebunden. Die gematik würde die zentrale Aufgabe des Betriebs der Telematikinfrastruktur behalten.

Behandlungsmanagement-Plattformen als Ziel

In der Expertise findet sich ein Stufenplan, der drei wesentliche Schritte zur Einführung von einrichtungsübergreifenden Akten beschreibt. Im ersten Schritt würde die eEPA als Dokumentenakte, also als Speicher- und Verwaltungsort für Befunde, Arztbriefe und andere Dokument etabliert, im nächsten Schritt würden der Medikationsplan, Notfalldaten und Laborwerte integriert – also Anwendungen, zu denen in Deutschland schon umfangreiche Vorarbeiten geleistet wurden. Anschließend würde die Akte als Basis von hybriden Behandlungsmanagement-Plattformen ausgebaut, auf denen digitale Innovationen für den jeweiligen Patienten und seine Gesundheitsanbieter gebündelt werden. Hier können etwa Daten aus dem Telemonitoring einfließen, Ärzte könnten Konsile bei anderen Ärzten anfragen. Patienten hätten hier zum Beispiel die Möglichkeit, Termine zu planen, mit ihren Ärzten zu kommunizieren, Zweitmeinungen einzuholen oder selbst erhobene Gesundheitsdaten einzuspeisen. Auch Gesundheitsinformationen und Hilfen für die gemeinsame Entscheidungsfindung können intelligent eingespielt werden.

„Mit solchen digitalen Plattformen auf Basis der Patientenakte würden die technologischen Potenziale für alle Beteiligten voll ausgeschöpft. Einzelne digitale Prozessinnovationen könnten an einem Ort gebündelt werden. Der Patient wird – so er das will – aktiver Teil des Behandlungsteams, die Akte und der umfassende Zugriff auf seine Daten stärken seine Rolle“, sagt Timo Thranberend, Projektleiter bei der Bertelsmann Stiftung. Die Etablierung von Dokumentenakten sei ein erster wichtiger Schritt, der möglichst früh gegangen werden müsse. Jedoch sollten solche Plattformen von Anfang an das leitende Ziel sein, so Thranberend.

Häufige Fragen zur eEPA – Antworten auf Basis der Expertise

Was ist eine Elektronische Patientenakte, was eine eEPA?

Es gibt zahlreiche Varianten der Elektronischen Patientenakte, die oft nicht eindeutig definiert oder abgegrenzt werden. Fallakten und fallübergreifende Akten, etwa über alle Aufenthalte in einem Krankenhaus, sind heute schon weit verbreitet. Sie werden digital von einzelnen Leistungserbringern erstellt und dort gespeichert. Es gibt auch von Patienten geführte und verwaltete Patienten- oder Gesundheitsakten (pEPA).

In der Expertise geht es um einrichtungsübergreifende Elektronische Patientenakten (eEPA). Als eEPA-Systeme – also als Akten mit technologischen Funktionalitäten – speichern und verarbeiten sie alle relevanten Informationen zum Gesundheitsstatus, zur Versorgungshistorie und zu geplanten Behandlungen eines Patienten. Sie ermöglichen den Zugriff durch das komplette Behandlungsteam, also durch den Patienten sowie durch alle Gesundheitseinrichtungen und Leistungserbringer, die dafür autorisiert sind. Die eEPA-Systeme müssen gekoppelt sein an die Primärsysteme der Leistungserbringer, also die Aktensysteme in Arztpraxen oder Krankenhäusern, semantische Interoperabilität ist zentrale Voraussetzung. (Vgl. S. 47ff.)

Wer soll die eEPA anbieten?

Die Expertise zeichnet ein Bild von flächendeckend verfügbaren eEPA-Systemen. Dabei gibt es nicht – wie in einzelnen anderen Ländern mit anders konstituierten Systemen – die eine nationale Elektronische Patientenakte, sondern verschiedene Aktensysteme auf Basis definierter und verbindlicher Standards. Der Patient kann sein Aktensystem frei wählen, Schnittstellenstandards sorgen dafür, dass jeder Arzt und jeder Gesundheitsanbieter mit der Akte des Patienten „arbeiten“ kann. Die Aktenanbieter – zum Beispiel Krankenkassen oder Technologie-Unternehmen – stehen im Wettbewerb zueinander. Denkbar wäre etwa auch der Betrieb von Patientenakten durch von Patienten gehaltene Genossenschaften. Betreibermodelle in Form von Rechten und Pflichten der Betreiber müssen festgelegt werden, eine unabhängige Organisationseinheit in Form einer Zertifizierungsstelle lässt eEPA-Systeme für den Betrieb zu und überwacht die Umsetzung. (Vgl. S. 243f.)

Welche Zugriffsmöglichkeiten sollten Patienten haben?

Einrichtungsübergreifende Elektronische Patientenakten können und sollten auch ein Instrument für Patienten sein – ein Instrument, das Patienten zum Teil des Behandlungsteams macht. Damit die eEPA diese Funktion erfüllen kann, muss der Zugang für Patienten mehr sein als ein „Patientenfach“, in dem Kopien von Dokumenten abgerufen und eigene Daten zum Beispiel von Blutzuckermessungen abgelegt werden können. Der Patient sollte – im Sinne eines kooperativen Instruments für Leistungserbringer und Patienten – von Anfang an Zugang zur eEPA bzw. zu den über ihn erhobenen Behandlungsinformationen haben und könnte direkt eigene Inhalte ablegen und pflegen. (Vgl. S. 69f.)

Wer pflegt die Inhalte der eEPA?

Grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen Führung und Moderation der Akte, also der Frage, wer Inhalte einstellen darf und wer die Inhalte grundsätzlich „verwaltet“. Hier gibt es unterschiedliche Modelle und Szenarien, die in der Expertise dargestellt sind. Denkbar wäre etwa, dass der Patient mit seinem behandelnden Arzt eine grundsätzliche Policy für seine Akte vereinbart. Mit dieser würde dann festgelegt und automatisch gesteuert, welche behandelnden Personen welche Informationen in die Akte einstellen können und einsehen dürfen. So könnte der Patient die gesamte Aktenführung an das Versorgungssystem delegieren, aber trotzdem die Moderation und damit seine informationelle Selbstbestimmung behalten.

Die Inhalte selbst können dann auf Basis einer solchen Policy von jenen gepflegt werden, die auch dafür verantwortlich zeichnen – von den Praxen über die Krankenhäuser und Pflegedienste bis hin zum Patienten selbst. Jeder leistet seinen informationellen Beitrag entsprechend seiner Beteiligung und Verantwortung im Rahmen des Behandlungsprozesses.

Auf übergeordneter Ebene muss vereinbart werden, welche medizinischen Inhalte in die eEPA eingestellt werden. Dabei bedarf es eines differenzierten Konzeptes, das die informationelle Selbstbestimmung des Patienten sicherstellt, ohne dass durch Löschungen und das Verbergen von Inhalten das Ziel einer eEPA konterkariert wird. Zudem braucht es Lösungen für Patienten, die – etwa aus Gründen einer Erkrankung – nicht selbst führen bzw. moderieren können oder wollen. (Vgl. S. 215)

Wo liegen die Daten?

Oftmals besteht die Vorstellung, dass es hierzu einen großen nationalen Server gibt, in dem alle Akten abgelegt sind. Dies ist zwar eine mögliche Variante und wird z. B. in Dänemark, Schweden und in Lettland so gemacht, aber ist aus vielerlei Gründen in Deutschland nicht denkbar. Es ist auch nicht notwendig, denn sind erst einmal die Interoperabilitätsvereinbarungen festgelegt, sind verschiedenste Verteilungsmöglichkeiten möglich. Es braucht jedoch eine Lösung, die größtmögliche Datensicherheit und größtmöglichen Datenschutz ermöglicht, aber zugleich praktikabel ist. So ist zum Beispiel zu gewährleisten, dass Daten zu jeder Zeit – auch im Notfall – sofort verfügbar sind. Denkbar mit Blick auf die physische Verteilung wäre ein Modell von multiplen sogenannten „Health Data Banks“, bei dem zwar die Inhalte einer Akte eines Patienten an einer Stelle gespeichert werden, die Inhalte anderer Patienten aber nicht an derselben Stelle. (Vgl. S. 130ff.)

Wie wird die eEPA künftig finanziert?

Die flächendeckende Einführung der Akten braucht eine detaillierte Finanzplanung für notwendige personelle und sächliche Infrastrukturen, Erstattungsregelungen für Leistungserbringer und Entscheidungen zu den Finanzierungsquellen, also zum Beispiel durch die Solidargemeinschaft oder aus Steuermitteln. Denkbar wäre ein Modell, das in Bezug auf die Finanzierungsquelle zwischen Infrastruktur und dem Betrieb der eigentlichen Aktensysteme unterscheidet. Dabei würden die Krankenkassen und Krankenversicherungen den Betrieb einer Akte mit definierten Funktionalitäten für einen Versicherten finanzieren, so es sich um eine zugelassene Akte handelt. Versicherte könnten aus den zugelassenen Akten frei wählen. (Vgl. S. 244f.)