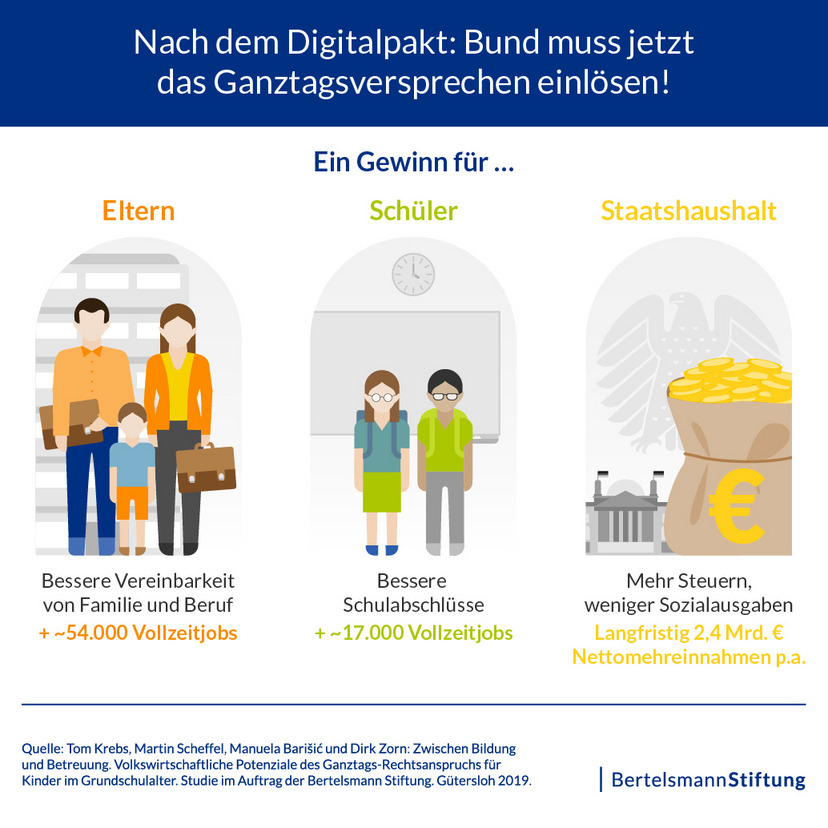

Nach der Grundgesetzänderung für den Digitalpakt kommt ein weiteres Vorhaben des Bundes in den Blick: der im Koalitionsvertrag versprochene Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder. Dass sich entsprechende Investitionen ökonomisch rechnen, zeigt eine Modellrechnung einer Forschergruppe um die Ökonomen Prof. Tom Krebs und Dr. Martin Scheffel: Werden die öffentlichen Mittel in den Ausbau guter Ganztagsschulen für Grundschulkinder investiert, wirkt sich dies sowohl für Eltern und Kinder als auch für den Staatshaushalt positiv aus. Denn durch eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder können Eltern besser arbeiten, sozial benachteiligte Kinder erfahren gleichzeitig eine gezieltere Förderung und volkwirtschaftlich würden sich die Investitionen in absehbarer Zeit durch höhere Staatseinnahmen refinanzieren.

Die Studie weist zwei Effekte mit Blick auf Investitionen in Ganztagschulen aus: den Betreuungs- und den Bildungseffekt. Der Ausbau der Nachmittagsbetreuung erleichtert demnach den Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mit einer Anschubfinanzierung durch den Bund in Höhe von insgesamt vier Milliarden Euro in dieser und der nächsten Legislaturperiode könnten bis zu einer Million zusätzliche Ganztagsplätze entstehen. Diese würden Eltern erlauben, mehr zu arbeiten. Knapp 54.000 zusätzliche Vollzeitstellen könnten bis 2030 dauerhaft entstehen – darin sind die zusätzlichen Stellen für Erzieherinnen und Lehrkräfte zur Ausweitung des Ganztagsangebots noch nicht einmal berücksichtigt. Durch die gesteigerte Erwerbsbeteiligung würde sich insbesondere die Einkommenssituation von Müttern verbessern. Diese könnten ihre Stunden aufstocken oder überhaupt eine Arbeit aufnehmen – in vielen Fällen auch ein wichtiger Beitrag, um Kinderarmut zu vermeiden.

© Veit Mette

Nach dem Digitalpakt: Zeit, das Ganztagsversprechen einzulösen

Mit dem Digitalpakt kam die Grundgesetzänderung zur Bundesbeteiligung an kommunalen Bildungsausgaben. Das ist Rückenwind für ein weiteres bildungspolitisches Großvorhaben: den Ganztags-Rechtsanspruch für Grundschulkinder. Eine Modellrechnung in unserem Auftrag zeigt, dass Investitionen in Ganztagsschulen viele Gewinner hätten: Eltern, Schüler und den Staatshaushalt.

Sozial benachteiligte Schüler können besonders von Ganztagsschulen profitieren

Zusätzlich kommt der Bildungseffekt zum Tragen. Wenn der Ganztagsausbau mit qualifiziertem Personal erfolgt und pädagogisch wirksame Angebote umfasst, wie in der Studie angenommen, können sich die Bildungschancen von Kindern erhöhen. Vor allem sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler, die etwa keinen Zugang zu Nachhilfe haben, könnten durch die gezielte Lernförderung in guten Ganztagsschulen höhere Bildungsabschlüsse erzielen und langfristig ihre Einkommenschancen verbessern. Weil mehr Kinder von Nicht-Akademikern einen mittleren Bildungsabschluss oder die Hochschulreife erwerben, entstehen der Modellrechnung zufolge bis 2050 weitere knapp 17.000 Vollzeitjobs zusätzlich. Für unseren Vorstand Jörg Dräger ist deshalb klar:

Der Ganztagsschulausbau ist neben dem Digitalpakt das wichtigste schulische Reformprojekt dieser Legislaturperiode.

Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung

"Ganztagsschulen erleichtern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und stärken die Bildungschancen sozial benachteiligter Kinder. Dafür müssen wir jetzt nicht nur die Anzahl, sondern auch die Qualität der Ganztagsschulen erhöhen." Zudem, so Dräger, sind die Investitionen auch volkswirtschaftlich sinnvoll.

Gute Ganztagsschulen zahlen sich aus!

Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung

Ganztagsschulausbau wirtschaftlich und fiskalisch geboten

Mit Blick auf den öffentlichen Haushalt gilt: Durch das stärkere Wirtschaftswachstum, mehr und höherwertige Jobs steigen die Einnahmen des Staates und es sinken gleichzeitig die Sozialausgaben. Bereits im Jahr 2025, dem ersten Geltungsjahr des neu einzuführenden Rechtsanspruchs, würden die jährlichen Einnahmen die laufenden Kosten übertreffen. Im Jahr 2030 wäre das Bruttoinlandsprodukt strukturell um mindestens zwei Milliarden Euro erhöht. Nach etwa 17 Jahren würden sich laut der Untersuchung die Investitionen in den Ausbau der Ganztagsinfrastruktur sowie die laufenden Kosten für das zusätzliche Erzieherpersonal amortisiert haben. Ab dann könnte der Staat mit den Überschüssen Schulden tilgen. Für Dräger ist deshalb klar:

Bund und Länder haben mit der Einigung zum Digitalpakt gezeigt, wie sie große Reformen angehen und die steigenden Kosten für die Bildungsexpansion gemeinsam schultern können. "Jetzt besteht die Chance, auch das Ganztagsversprechen der Bundesregierung einzulösen." Kosten und Erträge des Ganztagsausbaus müssten dazu fair auf die staatlichen Ebenen verteilt werden. "Es darf nicht sein, dass Kommunen die Hauptlast der laufenden Personalkosten tragen, von den finanziellen Erträgen des Ganztagsausbaus aber nicht profitieren", so Dräger.

Zusatzinformationen

Die Studie "Zwischen Bildung und Betreuung. Volkswirtschaftliche Potenziale des Ganztags-Rechtsanspruchs für Kinder im Grundschulalter" schätzt die ökonomischen Effekte des Ausbaus ganztägiger Angebote für Grundschulkinder auf Wachstum und Beschäftigung sowie Ungleichheit und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen. Dazu verwenden die Autoren ein mikroökonomisch fundiertes Makromodell der deutschen Volkswirtschaft. Simuliert werden zwei Effekte: Durch die verlängerten Betreuungszeiten für Grundschulkinder können so insbesondere Mütter Familie und Beruf besser vereinbaren (Betreuungseffekt). Die zusätzliche zur Verfügung stehenden Zeiten, in denen Schüler von qualifizierten Pädagogen begleitet werden (Lehrkräfte und weitere pädagogische Fachkräfte), verhelfen den ganztägig lernenden Kindern langfristig zu besseren Bildungsabschlüssen und Erwerbsperspektiven (Bildungseffekt). Wie für alle volkswirtschaftlichen Simulationen gilt: Es handelt sich um eine Szenariobetrachtung, die auf Annahmen beruht – in diesem Fall zu Betreuungs- und Bildungsrenditen sowie zur Entwicklung des Produktionspotenzials der deutschen Volkswirtschaft. Die personelle Ausstattung lernförderlicher Ganztagsschulen orientiert sich am Konzept von "Mehr Schule wagen", das die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit der Robert Bosch Stiftung, der Stiftung Mercator und der Vodafone Stiftung im Mai 2017 vorgestellt hat. Die Annahmen sind so gewählt, dass sie die beschriebenen Effekte eher unterschätzen. Modellrahmen, -spezifikationen und -kalibrierungen sind in der Studie ausführlich dokumentiert.

Parallel zur Studie erscheint der Sammelband "Gute Ganztagsschulen entwickeln", der neben wissenschaftlichen Einordnungen auch Handlungsempfehlungen für Bildungsverwaltung und Schulpraxis zur Entwicklung qualitätsvoller Ganztagsangebote enthält.