Text von Steffan Heuer für change – das Magazin der Bertelsmann Stiftung. Ausgabe 3/2015 (gekürzte Fassung).

Intel Free Press / Flickr - CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Der vernetzte Patient

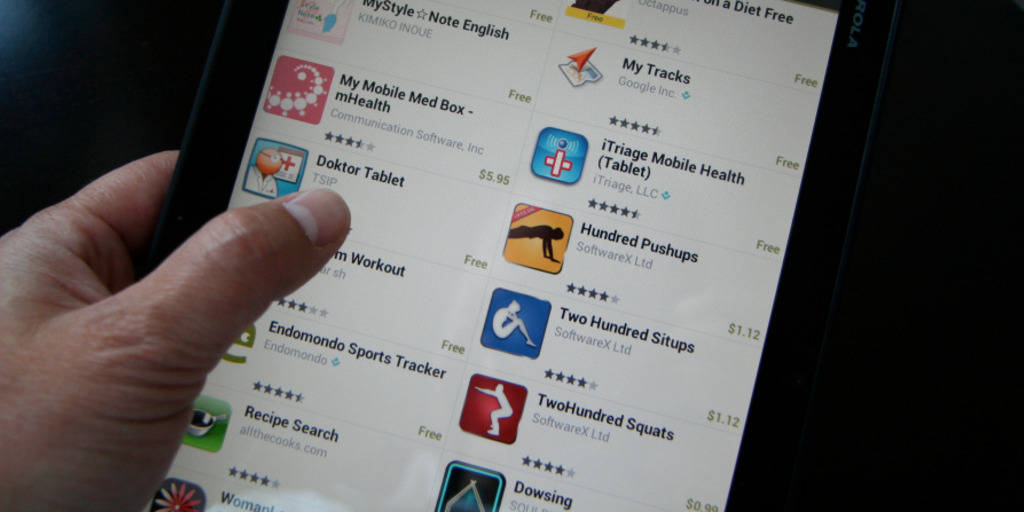

Eine wachsende Anzahl von Onlinediensten und personalisierten Apps lässt Patienten ihre eigene Gesundheit Schritt für Schritt überwachen und so in einen besseren Dialog mit Ärzten eintreten.

Infos zum Text

Der Schrittzähler spricht mit dem Smartphone, der Pulsmesser im Brustgurt mit der Uhr, die Waage im Badezimmer tauscht sich mit einem Gesundheitsportal im Web aus. Mobile Apps erlauben es, Symptome zu erkennen und mögliche Erklärungen einzuengen, lange bevor man im Wartezimmer Platz nimmt. Diabetiker können ihren Blutzuckerwert verfolgen, als ob sie Punkte in einem Spiel sammeln, und sich Erinnerungen an die nächste, korrekte Dosis Insulin schicken lassen. Ärzte laden Befunde, Rezepte und Dateien aus der Bildgebung in eine landesweite Datenbank hoch, auf die alle Mediziner, Krankenhäuser und die jeweiligen Patienten Zugriff haben.

Diese sind nur einige von vielen Möglichkeiten, die das digitalisierte Gesundheitswesen im Jahr 2015 bietet. Noch nie hatten Patienten und deren Angehörige besseren, schnelleren und preiswerteren oder sogar kostenlosen Zugang zu derart umfassenden und kleinteiligen Informationen. Das Internet in jeder Tasche, gepaart mit einer wachsenden Anzahl von Sensoren an immer mehr Körpern, schafft ein digitales Nervensystem, bei dem jeder Mensch Messgröße und Forscher zugleich ist.

Das schafft einerseits mündigere Patienten, die besser informiert in ein Beratungsgespräch mit ihrem Arzt gehen und ihre eigene Therapie aufmerksamer verfolgen können. Und es fordert andererseits von medizinischen Fachkräften, den Blick über die eigene Praxis hinaus auszuweiten und ihr Wissen und ihre Erfahrungen als Teil eines neuen und dynamischeren, von Daten getriebenen Gesundheitswesens zu begreifen.

Boomender Markt für Mobile-Health-Dienste

Insbesondere der mobile Zugang zu Gesundheitsdaten — von der Telemedizin bis zum "Quantifizierten Selbst" mit persönlichen Trackern — ist ein boomender Markt, den die EU als Teil ihrer Digitalen Agenda beobachtet. "Mobile-Health-Dienste haben das Potenzial, bei der Veränderung unseres Lebens zum Besseren eine Schlüsselrolle zu spielen. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass die verwendete Technik sicher ist und von den Bürgern auch sicher genutzt werden kann", so das Resümee in einem europäischen mHealth-Grünbuch der EU vom April 2014.

Experten schätzen, dass es weltweit mehr als 100.000 mobile Health-Apps gibt. Die 20 beliebtesten dieser Programme, die die Bereiche Sport, Fitness und Gesundheit abdecken, hatten 2013 rund 231 Millionen Nutzer. Mit solchen Apps und damit verbundenen Diensten werden bis 2017 geschätzte 23 Milliarden Dollar im Jahr umgesetzt werden. Eine Studie des Beratungsunternehmens PwC und des Mobilfunk-Dachverbandes GSMA macht obendrein ein erhebliches Potenzial für Einsparungen dank mHealth im Gesundheitswesen aus — allein 99 Milliarden Euro in der EU, von der Vorbeugung bis zur Behandlung und Überwachung.

Hilfe für Diabetiker

Frank Westermann ist das beste Beispiel, welche Möglichkeiten das Phänomen Health 2.0 bietet. Der Diabetiker gründete 2012 in Wien das Start-up mysugr, bei dem Patienten ihre Glukosemessungen und andere Vitaldaten in eine App einspeisen, um ein "Diabetes-Monster" in Schach zu halten. "Diabetes ist eine chronische Krankheit, die bis an mein Lebensende extreme Aufmerksamkeit erfordert", erklärt Westermann, dessen 25 Mitarbeiter zur Hälfte zuckerkrank sind. "Jeder von uns muss an die 50 Mal am Tag Entscheidungen treffen, bei denen unsere Krankheit eine Rolle spielt. Sie lässt sich nicht wegzaubern, aber mit spielerischen Komponenten besser und effizienter managen"

Bislang haben mehr als 300.000 Menschen seine App heruntergeladen, und jeden Tag kommen rund 1.000 neue Nutzer. Die neueste mysugr-Version berechnet auch automatisch die richtige Insulin-Menge. "Man geht in der Regel einmal im Vierteljahr zum Arzt", so der Gründer, "doch die eigentliche Therapie findet in den 89 Tagen davor und danach statt. Dabei wollen wir Menschen begleiten und so gut es geht motivieren."

Mediziner übersetzen Befunde

Einen etwas anderen Weg hat die deutsche Neugründung "Was hab' ich" eingeschlagen. Das in Dresden beheimatete Start-up will mit seiner Plattform "Medizinerlatein für Patienten verständlich" machen. Nachfragen von Bekannten, Fachausdrücke in normales Deutsch zu übersetzen, gab den Gründern — den angehenden Medizinern Johannes Bittner und seiner Frau Anja sowie dem IT-Fachmann Ansgar Jonietz — den Anstoß, einen Übersetzungsdienst für Untersuchungsbefunde einzurichten.

Das kostenlose Dolmetschen der von Patienten gefaxten oder gemailten Diagnosen übernehmen Medizinstudenten in höheren Semestern, die "Was hab' ich" an Hochschulen in ganz Deutschland rekrutiert. Bei komplexen Befunden können die Studenten auf ein Ärzteteam sowie zwei Psychologen zurückgreifen. Seit 2011 ist das virtuelle Team auf fast 1.300 Mediziner an 41 Fakultäten gewachsen, die pro Woche 150 Dokumente bearbeiten. So ist ein Fundus aus mehr als 24.000 Übersetzungen entstanden, aus dem "Was hab' ich" gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung einen "Befunddolmetscher" entwickelte. Dort kann jeder Fachbegriffe eingeben und sich mit einem Klick erklären lassen.

Franziska Mettke, angehende Medizinerin an der Universität Leipzig, ist eine der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die von der Idee begeistert sind. "Für viele Patienten ist es schlichtweg nicht möglich, alle relevanten Informationen aus einem Arztgespräch zu behalten. Die Übersetzung ist ein Schriftstück, das immer wieder gelesen werden kann", erklärt Mettke. "Für Mediziner und Studenten bietet 'Was hab' ich' eine Art Kommunikationsausbildung." Von dieser gesteigerten Gesundheitskompetenz profitieren sowohl die Patienten, die oft zum ersten Mal wirklich verstehen, woran sie leiden, als auch die angehenden Ärzte. "Man lernt, einfaches Deutsch zu schreiben, weitab vom wissenschaftlichen Kauderwelsch der Uni", berichtet Mettke.

Der enge Schulterschluss zwischen Experten und Patienten ist umso wichtiger, als das selbstständige Recherchieren im Netz keine Gewähr dafür bietet, dass komplizierte Gesundheitsfragen korrekt beantwortet werden, und so Patienten auch in die Irre geführt werden können. Einer jüngsten Studie der Harvard Medical School zufolge liegen Websites oder Apps, in die man seine Symptome eingibt und dann eine Diagnose angezeigt bekommt, nur in 50 Prozent der Fälle richtig. Insofern sind Online-Tools auf dem Weg zum mündigen Patienten nur ein erster Schritt, den man mit aller Vorsicht gehen sollte. "Sie sind besser als eine wahllose Internet-Suche, aber sie ersetzen nicht den Termin beim Arzt, um eine gründliche Untersuchung und Diagnose zu erhalten", erklärt Dr. Ateev Mehrotra, der die Harvard-Studie leitete.

Die Frage des Datenschutzes

Ebenso sind noch viele Fragen offen, wie persönliche, höchst intime Informationen zur Gesundheit im Netz vor dem Zugriff unberechtigter Dritter geschützt werden können. Während Patientendaten aus Krankenhäusern und Arztpraxen strikten Vorschriften für ihre Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Zugang unterliegen, befinden sich Apps, um das eigene Wohlbefinden oder Gesundheitszustand zu dokumentieren, in einer Grauzone.

"Verbraucher sollten nicht davon ausgehen, dass ihre Daten in einer mobilen App sicher sind — nicht einmal schützenswerte Gesundheitsdaten", urteilten die Experten der amerikanischen Organisation Privacy Rights Clearinghouse, die unlängst 43 beliebte Health-Apps unter die Lupe nahmen. Weniger als die Hälfte der Gratis-Apps verfügten demnach über Datenschutz-Richtlinien. Viele Programme übermittelten Daten wie die Suchbegriffe zu einer Krankheit oder persönliche Trainings-Einheiten unverschlüsselt oder machten sie unbeteiligten Dritten zugänglich, die sie etwa zu Werbe- oder Marketingzwecken nutzen können.

Wer also einem Online-Dienst Daten zu seinem Lebenswandel und Gesundheitszustand anvertraut, sollte vorher gründlich prüfen, wie der jeweilige Anbieter mit den Informationen umgeht und welche Möglichkeiten bestehen, das Konto samt allen Daten später zu löschen.