Trotz guter Konjunktur und diverser Entlastungen von Bund und Ländern sind die kommunalen Investitionen dauerhaft zu gering. Vor allem die finanzschwachen Kommunen drohen, den Anschluss zu verlieren. 2015 reagierte der Bund und beschloss das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) über 3,5 Mrd. Euro. 2017 wurde das Programm verdoppelt. Erstmals sollten die Gelder explizit an finanzschwache Kommunen fließen. Dies war eine echte Innovation im bundesdeutschen Föderalismus. Diese Kommunen mussten jedoch zuerst definiert werden; und zwar jeweils durch die Länder.

Nikguy / Pixabay - CC0, Public Domain

Wann ist eine Kommune finanzschwach?

Eine Frage, 23 Antworten. So könnte man das Ergebnis des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes zusammenfassen. Wir haben diese Antworten analysiert. Sie bergen einige Lehren für die kommunalen Finanzen und den Finanzföderalismus selbst. Denn was auf den ersten Blick für Verwirrung sorgt, ist bei näherer Betrachtung durchaus nachvollziehbar.

Tatsächlich ist keineswegs eindeutig, wann eine Kommune „finanzschwach“ ist. Dies ist jedoch umso wichtiger, da Bund und Länder zukünftig ihre Hilfen mehr und mehr fokussieren müssen. Die alten Programme mit der „Gießkanne“ helfen nicht weiter. In diesem Sinne haben die Erfahrungen aus dem KInvFG hohe Bedeutung.

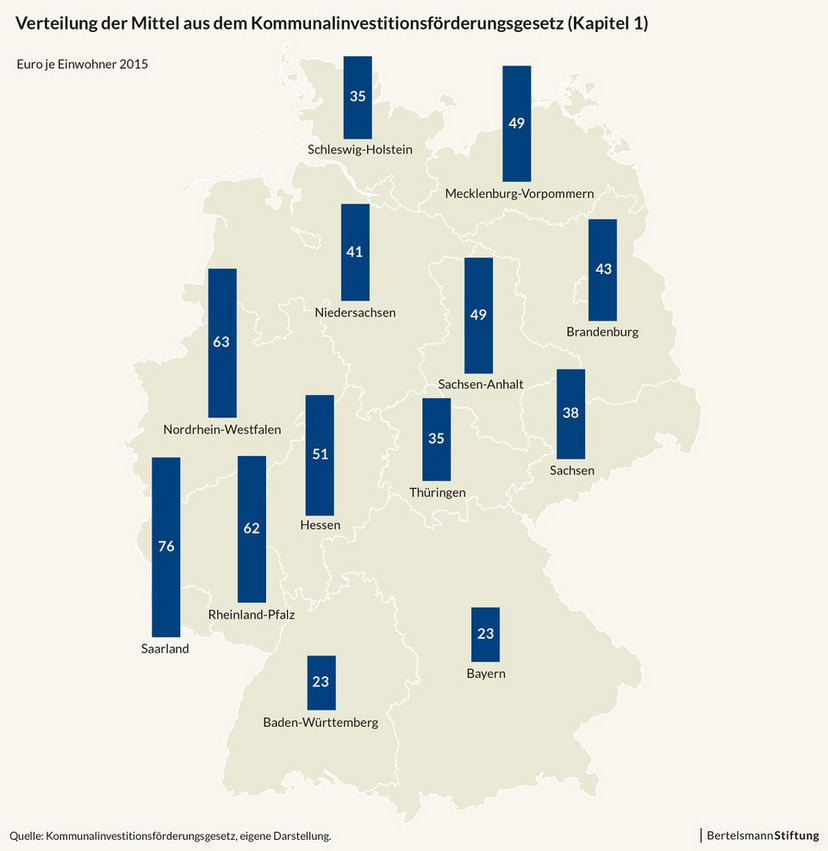

Den ersten Schritt ging der Bund allein und verteilte die Gelder auf die 16 Länder. Dabei nutzte er, dies war bereits die erste Innovation, mehrere Indikatoren wie Kassenkredite und Arbeitslosenquote. Die Verteilung auf die Länder barg daher bereits Überraschungen.

Nun waren die Länder am Zug und mussten zwei Fragen beantworten: Welche Kommunen sind im eigenen Land finanzschwach? Und wie verteile ich die Gelder unter diesen Kommunen?

Die dreizehn Flächenländer wählten 12 unterschiedliche Wege und elf verschiedene Indikatoren in der Bestimmung der Finanzschwäche. Schlüsselzuweisungen waren das häufigste Merkmal (vier Länder), gefolgt von der Teilnahme an <link de unsere-projekte nachhaltige-finanzen projektnachrichten entschuldungsprogramme-der-laender>Sanierungsprogrammen der Länder (drei Länder), geringen Steuereinnahmen (drei Länder) oder auch hohen Kassenkrediten.

Auch die Verteilung der Mittel innerhalb dieser Kommunen zeigt zwölf verschiedene Pfade. In Nordrhein-Westfalen und Thüringen folgt die Verteilung der Fördermittel der Verteilung der Schlüsselzuweisungen. Darüber hinaus finden sich nur mehr landesindividuelle Lösungen, wobei oft die bloße Einwohnerzahl eine Rolle spielt.

Im Jahr 2017 beschloss der Bundestag die Verdopplung des KInvFG. Die weiteren 3,5 Mrd. Euro sollten nun ausschließlich in die Schulen finanzschwacher Kommunen fließen. Aus den Erfahrungen des ersten Programms heraus versuchte das Bundesfinanzministerium, den Kreis begünstigter Kommunen stärker einzugrenzen.

Das neue Förderprogramm setzte neue kreative Energie der Länder frei und führte zu wiederum divergenten Lösungen. Es kam wiederum zu 11 verschiedenen Definitionen der Finanzschwäche und 13 verschiedene Indikatoren. Überraschend blieben diese Definitionen nur in zwei Ländern konstant. Da der Schulbau das Förderziel des Programms war, war die landesinterne Verteilung der Mittel auf die finanzschwachen Kommunen relativ schlicht. Dominierender Indikator war die Schülerzahl.

Das KInvFG führte zu einer großen Varianz der landesrechtlichen Antworten. Die unterschiedliche Struktur der kommunalen Problemlagen kann diese jedoch kaum erklären. Gleichwohl sind die meisten Antworten und Indikatoren durchaus nachvollziehbar.

So lassen sich aus dem KInvFG drei Lehren ziehen:

- Die Definition finanzschwacher Kommunen ist kaum eindeutig und vor allem nicht bundesweit einheitlich möglich.

- Für die Länder haben landespolitische Erwägungen die höchste Relevanz in der Verteilung der Mittel.

- Eine exakte Steuerung durch den Bund scheitert nicht nur an der Verfassung, sondern auch an der Sache. Sie ist darüber hinaus auch nicht notwendig.

Dies Alles bedeutet nicht, dass Hilfen durch den Bund unnütz wären. Die beteiligten drei Ebenen müssen sich jedoch ihrer unterschiedlichen Interessen bewusst sein und bestimmte „Streuverluste“ hinnehmen. Dies war allerdings in den alten Förderprogrammen auch nicht anders.